- Zwischen Natur und Geist. Technik – Kultur – Theologie - 19. September 2023

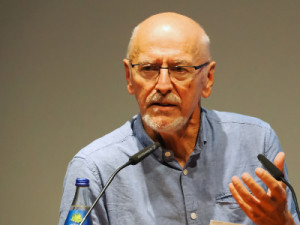

Der systematische Theologe und Ethiker Jörg Dierken eröffnet das erste Panel, dem es um einführende Grundlagen geht, mit einer breit angelegten und anspruchsvollen Reflexion auf die Begriffe Technik, Kultur und Theologie. Verbunden sind diese durch eine am deutschen Idealismus orientierten Verhältnis von Geist und Natur. Von diesem Standpunkt aus, von dem er das Potenzial der Freiheit und der Kreativität betont, diagnostiziert er die Positionen des Transhumanismus und der Gaia-Ökologie als Schwerpunktverlagerungen dieses Verhältnisses zu der einen oder anderen Seite.

Der Vortrag untersucht das Verhältnis von Technik, Kultur und Theologie. Er geht davon aus, dass Technik und Theologie auf den ersten Blick gegensätzlich erscheinen: Technik steht für rationale Zweckmäßigkeit, Theologie für Spiritualität. Dennoch gibt es bei genauerer Betrachtung einen inneren Zusammenhang.

Ausgehend von einfachen Werkzeugen als Organprojektionen zeigt sich in Technik die Fähigkeit des Menschen, Natur nach intelligenten Zwecken zu formen. In komplexeren Maschinen manifestiert sich menschliche Konstruktionskunst und Freiheit. Automaten folgen zwar festen Programmen, setzen aber ebenfalls Zwecke voraus. Auch moderne Künstliche Intelligenz ist trotz Lernfähigkeit weder wirklich kreativ noch selbstreflexiv. Die gesellschaftlichen Herausforderungen von Technik liegen in der angemessenen Nutzung durch den Menschen. Insgesamt weist Technik über sich auf den schöpferischen Geist hin.

Kultur selbst fußt auf der Freiheit und Zwecksetzungsfähigkeit des Menschen jenseits der Naturzwänge. Sie umfasst sämtliche Lebensäußerungen einschließlich der Technik, von Ökonomie bis Kunst und Religion. Kultur vollzieht sich zwischen Naturkausalität und geistiger Teleologie. Die reflektierende Urteilskraft deutet Natur als “Kunst”, das Lebendige als Analogon von Zweckmäßigkeit. Der Mensch versteht sich als Teil eines zusammenhängenden Naturganzen.

Religion als Teil der Kultur reflektiert deren Bedingungen und Grenzen. In der Theologie wird Gott zum Symbol der verborgenen Einheit von Natur und Geist. Theologie denkt kritisch über einseitige Technikvisionen nach, die diese Einheit verfehlen. Weder die transhumanistische Vergöttlichung des Geistes noch die ökologische Vergöttlichung der Natur treffen das Verhältnis. Theologie behandelt die scheinbaren Gegensätze von Kausalität und Teleologie in ihrer tieferen Einheit.

Abschließend wird deutlich: Technik und Theologie stehen nicht einfach unverbunden nebeneinander. Vielmehr reflektiert Theologie die Voraussetzungen, die in der Technik implizit bereits beansprucht werden. So zeigt sich ein innerer Zusammenhang zwischen Vernunft und Glauben.

(Zusammenfassung von Claude-2, es gilt das gesprochene Wort)

Mehr von der Tagung “Theologie, wie hältst du es mit der Technik?”

Die Fachtagung "Theologie, wie hältst Du es mit der Technik?" fragte interdisziplinär nach den Herausforderungen der technologischen Durchdringung der Gesellschaft und dem theologischen Diskursbeitrag.

Der systematische Theologe und Ethiker Jörg Dierken geht mit einer breit angelegten Reflexion auf die Begriffe Technik, Kultur und Theologie ein. Verbunden sind diese durch eine am deutschen Idealismus orientierten Verhältnis von Geist und Natur. Von daher diagnostiziert er die Positionen des Transhumanismus und der Gaia-Ökologie.

Es geht dem systematischen Theologen Martin Breul auch um drei Probleme der Digitalisierung: Erstens ökonomische Interessen, zweitens die Intransparenz der Algorithmen, drittens die Macht der neuen Medien, zu entscheiden, welche Diskurse und Meinungen öffentlich stattfinden.

Der Pastoraltheologe Wolfgang Beck macht auf das Konkurrenzverhältnis von Religion und Technik aufmerksam. Er will dies aber nicht im Sinne einer kulturellen Verfallshermeneutik verstanden wissen, sondern vielmehr als theologischen Befreiungsprozess, als Befreiung von magischen Vorstellungen und auf Machterhalt ausgerichteter Strategien.

Der Medienethiker Alexander Filipović greift zunächst die "Lesbarkeit der Welt" als Metapher für den textuellen Zugang des Menschen zur Welt auf. Mit der fortschreitenden Digitalisierung wandelt sich die Lesbarkeit der Welt zunehmend in eine "Maschinenlesbarkeit des Datenuniversums" - mit Konsequenzen.

Für Birte Platow setzt der Diskursbeitrag von Theolog:innen voraus, dass sie sich technisches Wissen aneignen und ihre theoretischen Grundlagen überdenken müssen. Wichtig sind eine differenzierte Betrachtung von Technik und eine frühe Einbindung in Entwicklungsprozesse. Bezogen auf die Religionspädagogik zeigt Platow auf, wie sich Menschen in Analogie zu vorherrschenden Technologien wahrnehmen, was Auswirkungen auf die Identitätsbildung hat.

Der Moraltheologe Sautermeister grenzt Enhancement von Therapie ab und zeigt, dass beide mit Normalitätsvostellungen operieren. Er skizziert einige Leitlinien im Umgang mit Enhancement, die Menschenwürde, Autonomie und Fehlbarkeit in den Blick nehmen.

Im Kern des Vortrags der Theologin Franca Spies steht die Annahme, dass die Technikdebatte paradigmatisch ist für grundsätzliche Fragen der Grenzziehung zwischen Innen und Außen. Spies plädiert für eine positive Hermeneutik der Exteriorität, die die prinzipielle 'Prothesenhaftigkeit' des Leibes Christi anerkennt.

Der wissenschaftlich–technische Fortschritt führt auch auf die Frage, was den Menschen letztlich ausmacht. Wie ist es um Freiheit und Verantwortung bestellt, und was wird künftig aus dem Menschen, wenn die Technik, insbesondere die Künstliche Intelligenz immer besser wird? Der Technikphilosoph Armin Grunwald stellt die alte Frage „Wer bist du, Mensch?“ auf aktuelle Weise neu: Als Frage nach dem Menschen im Spiegel seiner Technik.