- Technik und Kirche in Konkurrenz? - 19. September 2023

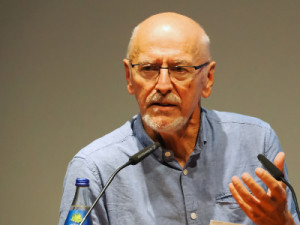

Der katholische Pastoraltheologe Wolfgang Beck eröffnet seinen Beitrag mit drei künstlerischen Impulsen und betont dabei die Ambivalenz der Technik zwischen Problemlösung einerseits und dem Auslösen von Sinnkrisen andererseite. Beck macht auf das Konkurrenzverhältnis von Religion und Technik aufmerksam, das vor allem mit dem Aufkommen der modernen Naturwissenschaften aufbricht. Er will dies aber nicht im Sinne einer kulturellen Verfallshermeneutik verstanden wissen, sondern vielmehr als theologischen Befreiungsprozess, als Befreiung von magischen Vorstellungen und auf Machterhalt ausgerichteter Strategien.

Die Zeitbedingtheit des Zweiten Vaticanums durchaus berücksichtigend schließt Beck mit einem Zitat aus Gaudium et Spes:

Wenn nämlich der Mensch mit seiner Handarbeit oder mit Hilfe der Technik die Erde bebaut, damit sie Frucht bringe und eine würdige Wohnstätte für die gesamte menschliche Familie werde, und bewußt seinen Anteil nimmt an der Gestaltung des Lebens der gesellschaftlichen Gruppen, dann führt er den schon am Anfang der Zeiten kundgemachten Auftrag Gottes aus, sich die Erde untertan zu machen (3) und die Schöpfung zu vollenden, und entfaltet er sich selbst; zugleich befolgt er das große Gebot Christi, sich in den Dienst seiner Brüder zu stellen.

…Freilich kann der heutige Fortschritt der Naturwissenschaft und der Technik, die kraft ihrer Methode nicht zu den innersten Seinsgründen vordringen können, einen gewissen Phänomenalismus und Agnostizismus begünstigen, wenn die Forschungsmethode dieser Disziplinen unberechtigt als oberste Norm der Findung der Wahrheit schlechthin angesehen wird. Ja es besteht die Gefahr, daß der Mensch in allzu großem Vertrauen auf die heutigen Errungenschaften sich selbst zu genügen glaubt und darüber hinaus nicht mehr sucht.”

(GS 57)

Für Beck erweist sich in diesem Zitat Gaudium et Spes “als lehramtliches Plädoyer für eine kritische, gegenseitige Begleitung von technischem Fortschritt, kultureller Entwicklung und religiösem Suchen, und damit als Warnung vor gegenseitigen Übergriffigkeiten.” Genau dies wäre für Beck die entscheidende Verhältnisbestimmung: “Der Verzicht auf gegenseitige Übergriffigkeiten dieser unterschiedlichen Sphären menschlichen Lebens. Das beinhaltet zugleich auch ein Werben um gegenseitige Offenheit für Lernprozesse, in denen theologisch die Zeichen der Zeit sowohl im technischen Fortschritt, wie in der Analyse seiner Ambivalenzen zu bestimmen sind. Diese Lernbereitschaft vermag Theologie und Kirche ebenso wie Technik als Bestandteil spätmoderner Kultur vor zwei Extremen zu bewahren: Einmal dem Extrem des Ressentiments gegenüber der Technik und andererseits der Selbsteuphorisierung allen technischen Fortschritts ohne kritische Reflexionsfähigkeit.”

Mehr von der Tagung “Theologie, wie hältst du es mit der Technik?”

Die Fachtagung "Theologie, wie hältst Du es mit der Technik?" fragte interdisziplinär nach den Herausforderungen der technologischen Durchdringung der Gesellschaft und dem theologischen Diskursbeitrag.

Der systematische Theologe und Ethiker Jörg Dierken geht mit einer breit angelegten Reflexion auf die Begriffe Technik, Kultur und Theologie ein. Verbunden sind diese durch eine am deutschen Idealismus orientierten Verhältnis von Geist und Natur. Von daher diagnostiziert er die Positionen des Transhumanismus und der Gaia-Ökologie.

Es geht dem systematischen Theologen Martin Breul auch um drei Probleme der Digitalisierung: Erstens ökonomische Interessen, zweitens die Intransparenz der Algorithmen, drittens die Macht der neuen Medien, zu entscheiden, welche Diskurse und Meinungen öffentlich stattfinden.

Der Pastoraltheologe Wolfgang Beck macht auf das Konkurrenzverhältnis von Religion und Technik aufmerksam. Er will dies aber nicht im Sinne einer kulturellen Verfallshermeneutik verstanden wissen, sondern vielmehr als theologischen Befreiungsprozess, als Befreiung von magischen Vorstellungen und auf Machterhalt ausgerichteter Strategien.

Der Medienethiker Alexander Filipović greift zunächst die "Lesbarkeit der Welt" als Metapher für den textuellen Zugang des Menschen zur Welt auf. Mit der fortschreitenden Digitalisierung wandelt sich die Lesbarkeit der Welt zunehmend in eine "Maschinenlesbarkeit des Datenuniversums" - mit Konsequenzen.

Für Birte Platow setzt der Diskursbeitrag von Theolog:innen voraus, dass sie sich technisches Wissen aneignen und ihre theoretischen Grundlagen überdenken müssen. Wichtig sind eine differenzierte Betrachtung von Technik und eine frühe Einbindung in Entwicklungsprozesse. Bezogen auf die Religionspädagogik zeigt Platow auf, wie sich Menschen in Analogie zu vorherrschenden Technologien wahrnehmen, was Auswirkungen auf die Identitätsbildung hat.

Der Moraltheologe Sautermeister grenzt Enhancement von Therapie ab und zeigt, dass beide mit Normalitätsvostellungen operieren. Er skizziert einige Leitlinien im Umgang mit Enhancement, die Menschenwürde, Autonomie und Fehlbarkeit in den Blick nehmen.

Im Kern des Vortrags der Theologin Franca Spies steht die Annahme, dass die Technikdebatte paradigmatisch ist für grundsätzliche Fragen der Grenzziehung zwischen Innen und Außen. Spies plädiert für eine positive Hermeneutik der Exteriorität, die die prinzipielle 'Prothesenhaftigkeit' des Leibes Christi anerkennt.

Der wissenschaftlich–technische Fortschritt führt auch auf die Frage, was den Menschen letztlich ausmacht. Wie ist es um Freiheit und Verantwortung bestellt, und was wird künftig aus dem Menschen, wenn die Technik, insbesondere die Künstliche Intelligenz immer besser wird? Der Technikphilosoph Armin Grunwald stellt die alte Frage „Wer bist du, Mensch?“ auf aktuelle Weise neu: Als Frage nach dem Menschen im Spiegel seiner Technik.