- Maschinenlesbarkeit der Welt - 19. September 2023

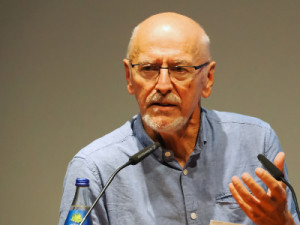

In seinem Vortrag am 18.09.2023 greift der Medienethiker Alexander Filipović den von Sibylle Krämer geprägten Begriff der “Maschinenlesbarkeit der Welt” auf. Krämer versteht die “Lesbarkeit der Welt” als Metapher für den textuellen Zugang des Menschen zur Welt. Mit der fortschreitenden Digitalisierung wandelt sich die Lesbarkeit der Welt zunehmend in eine “Maschinenlesbarkeit des Datenuniversums”.

Nach Gabriele Gramelsberger wiederum kann man die Geschichte der Digitalisierung als eine Erweiterung der menschlichen Anschauungsformen verstehen. Durch KI-Expertensysteme werde die Welt für Maschinen in einem zuvor nicht gekannten Ausmaß lesbar und vom Menschen entkoppelt. Gramelsberger sieht darin bereits die Umsetzung eines “Programms der totalen Maschinenlesbarkeit der Welt”. Dies habe epistemische und hermeneutische Folgen, da die Maschinen und Algorithmen selbst zum Interpretationsgegenstand würden.

Explainable AI ist der Kampf der Menschen, sich die Hoheit des Verstehens wieder zurückzuholen.”

(Alexander Filipović)

Für die Theologie stelle sich vor diesem Hintergrund die Frage, wie Offenbarung als Text in diesem neuen Paradigma der Maschinenlesbarkeit bestehen könne, wenn also “Textualität” durch “Altgorithmizität” ersetzt werde. Abschließend regt Filippovic an, die Fragen nach Wissen, Tun und Hoffen im Licht der “Maschinenlesbarkeit der Welt” neu zu bedenken.

Mehr von der Tagung “Theologie, wie hältst du es mit der Technik?”

Die Fachtagung "Theologie, wie hältst Du es mit der Technik?" fragte interdisziplinär nach den Herausforderungen der technologischen Durchdringung der Gesellschaft und dem theologischen Diskursbeitrag.

Der systematische Theologe und Ethiker Jörg Dierken geht mit einer breit angelegten Reflexion auf die Begriffe Technik, Kultur und Theologie ein. Verbunden sind diese durch eine am deutschen Idealismus orientierten Verhältnis von Geist und Natur. Von daher diagnostiziert er die Positionen des Transhumanismus und der Gaia-Ökologie.

Es geht dem systematischen Theologen Martin Breul auch um drei Probleme der Digitalisierung: Erstens ökonomische Interessen, zweitens die Intransparenz der Algorithmen, drittens die Macht der neuen Medien, zu entscheiden, welche Diskurse und Meinungen öffentlich stattfinden.

Der Pastoraltheologe Wolfgang Beck macht auf das Konkurrenzverhältnis von Religion und Technik aufmerksam. Er will dies aber nicht im Sinne einer kulturellen Verfallshermeneutik verstanden wissen, sondern vielmehr als theologischen Befreiungsprozess, als Befreiung von magischen Vorstellungen und auf Machterhalt ausgerichteter Strategien.

Der Medienethiker Alexander Filipović greift zunächst die "Lesbarkeit der Welt" als Metapher für den textuellen Zugang des Menschen zur Welt auf. Mit der fortschreitenden Digitalisierung wandelt sich die Lesbarkeit der Welt zunehmend in eine "Maschinenlesbarkeit des Datenuniversums" - mit Konsequenzen.

Für Birte Platow setzt der Diskursbeitrag von Theolog:innen voraus, dass sie sich technisches Wissen aneignen und ihre theoretischen Grundlagen überdenken müssen. Wichtig sind eine differenzierte Betrachtung von Technik und eine frühe Einbindung in Entwicklungsprozesse. Bezogen auf die Religionspädagogik zeigt Platow auf, wie sich Menschen in Analogie zu vorherrschenden Technologien wahrnehmen, was Auswirkungen auf die Identitätsbildung hat.

Der Moraltheologe Sautermeister grenzt Enhancement von Therapie ab und zeigt, dass beide mit Normalitätsvostellungen operieren. Er skizziert einige Leitlinien im Umgang mit Enhancement, die Menschenwürde, Autonomie und Fehlbarkeit in den Blick nehmen.

Im Kern des Vortrags der Theologin Franca Spies steht die Annahme, dass die Technikdebatte paradigmatisch ist für grundsätzliche Fragen der Grenzziehung zwischen Innen und Außen. Spies plädiert für eine positive Hermeneutik der Exteriorität, die die prinzipielle 'Prothesenhaftigkeit' des Leibes Christi anerkennt.

Der wissenschaftlich–technische Fortschritt führt auch auf die Frage, was den Menschen letztlich ausmacht. Wie ist es um Freiheit und Verantwortung bestellt, und was wird künftig aus dem Menschen, wenn die Technik, insbesondere die Künstliche Intelligenz immer besser wird? Der Technikphilosoph Armin Grunwald stellt die alte Frage „Wer bist du, Mensch?“ auf aktuelle Weise neu: Als Frage nach dem Menschen im Spiegel seiner Technik.