Seit im November 2022 der KI-Bot “chatGPT” der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, schnellen die Nutzungsraten rasant in die Höhe. Millionen treten seither in Dialog mit der KI-Maschine, auch um sich populäre, wissenschaftliche Ausführungen generieren zu lassen. In vielen Fällen besticht die Maschine durch hohe fachliche Qualität und einer Formulierung, die von menschlichen Texten kaum zu unterscheiden ist. “In jedem Fall stehen wir durch die Öffnung von ChatGPT … vor einem gesellschaftsverändernden Durchbruch” vermutet Sascha Lobo auf Spiegel.de.

Auch im Grenzbereich von Naturwissenschaft – Philosophie – Theologie ist die künstliche Intelligenz kenntnisreich, selbst wenn es ins Detail geht. Finden Sie selbst heraus, wie faszinierend, ja geradezu unheimlich die Ausführungen sind, die chatGPT z. B. auf folgende Anfragen anzubieten weiß:

- Wie ist die “kosmische Religiosität” Einsteins zu verstehen? (Fassen Sie gern nach und fragen nach Kritikern dieser kosmischen Religiosität oder ob dies pantheistisch oder panentheistisch zu verstehen ist)

- Wie stehen die Kirchen zum Kreationismus? (Fragen Sie weiter nach Intelligent Design, in diesem Kontext nach Kardinal Schönborn etc.)

- Ist der kosmische Christus bei Teilhard de Chardin plausibel? Wurde Teilhard auch verboten?

- Hat die Evolutionstheorie Lücken? Und dann: Deuten diese Lücken nicht darauf hin, dass hier ein Designer seine Finger im Spiel hat?

- Wie ist Richard Dawkins bei Atheisten angesehen? Und: Hat er nicht dem Atheismus einen Bärendienst erwiesen?

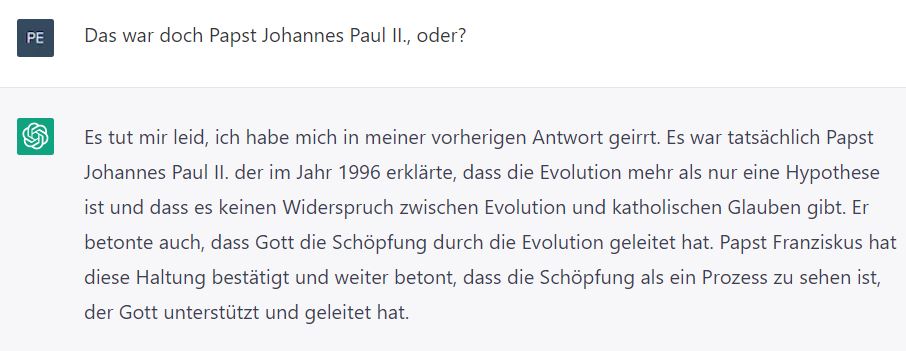

- Welcher Papst sprach davon, dass die Evolution mehr sei als eine Hypothese? (Achtung, hier hat sich bei mir der Bot vertan und sprach von Papst Franziskus, auf Nachfrage hin hat er auf Papst Johannes-Paul II. korrigiert; hat er es jetzt gelernt?)

Weitere Beiträge zum Thema “Künstliche Intelligenz”

Die Macht der Künstlichen Intelligenz ist erwünscht und gefürchtet zugleich. Nun hat das EU-Parlament mit dem „EU AI Act“ den weltweit einzigartigen Versuch gestartet, diese Technologie zu regulieren. Im Rahmen der Reihe "Nachgefragt" diskutierten wir am 13. Juni 2024 mit Doris Aschenbrenner, über Inhalt und Auswirkungen AI Acts.

Die Fachtagung "Theologie, wie hältst Du es mit der Technik?" fragte interdisziplinär nach den Herausforderungen der technologischen Durchdringung der Gesellschaft und dem theologischen Diskursbeitrag.

Es geht dem systematischen Theologen Martin Breul auch um drei Probleme der Digitalisierung: Erstens ökonomische Interessen, zweitens die Intransparenz der Algorithmen, drittens die Macht der neuen Medien, zu entscheiden, welche Diskurse und Meinungen öffentlich stattfinden.

Der Medienethiker Alexander Filipović greift zunächst die "Lesbarkeit der Welt" als Metapher für den textuellen Zugang des Menschen zur Welt auf. Mit der fortschreitenden Digitalisierung wandelt sich die Lesbarkeit der Welt zunehmend in eine "Maschinenlesbarkeit des Datenuniversums" - mit Konsequenzen.

Für Birte Platow setzt der Diskursbeitrag von Theolog:innen voraus, dass sie sich technisches Wissen aneignen und ihre theoretischen Grundlagen überdenken müssen. Wichtig sind eine differenzierte Betrachtung von Technik und eine frühe Einbindung in Entwicklungsprozesse. Bezogen auf die Religionspädagogik zeigt Platow auf, wie sich Menschen in Analogie zu vorherrschenden Technologien wahrnehmen, was Auswirkungen auf die Identitätsbildung hat.

Der Moraltheologe Sautermeister grenzt Enhancement von Therapie ab und zeigt, dass beide mit Normalitätsvostellungen operieren. Er skizziert einige Leitlinien im Umgang mit Enhancement, die Menschenwürde, Autonomie und Fehlbarkeit in den Blick nehmen.

Der wissenschaftlich–technische Fortschritt führt auch auf die Frage, was den Menschen letztlich ausmacht. Wie ist es um Freiheit und Verantwortung bestellt, und was wird künftig aus dem Menschen, wenn die Technik, insbesondere die Künstliche Intelligenz immer besser wird? Der Technikphilosoph Armin Grunwald stellt die alte Frage „Wer bist du, Mensch?“ auf aktuelle Weise neu: Als Frage nach dem Menschen im Spiegel seiner Technik.

Die Abendveranstaltung am 8. Mai bot Gelegenheit, sich mit Katharina Zweig, Andreas Büsch und Monica Eggleston darüber auszutauschen, wie chatGPT und andere generative KIs sinnvoll eingesetzt werden können.

Der KI-Bot "chatGPT" hat einen Hype ausgelöst. Auch im Grenzbereich von Naturwissenschaft - Philosophie - Theologie ist die künstliche Intelligenz kenntnisreich, selbst wenn es ins Detail geht. Ein Blick auf das Fascinosum (und Tremendum) des Bots.

Das dritte Philosophiefestival in den Allgäuer Alpen diskutierte vom 22.06. bis 26.06.2022 "Chancen und Herausforderungen" der Künstlichen Intelligenz (KI). Acht Referent:innen luden zu sieben Tagungsorten ein. Der Beitrag dokumentiert in Text, Fotos und Video eine Auswahl der vielfältigen Impulse.

"Quo vadis KI?" - In welche Richtung wird und soll sich die Künstliche Intelligenz entwickeln? Besteht die Gefahr einer Superintelligenz, die aus dem Ruder läuft? Fragen und Antworten des KI-Experten Klaus Mainzer bei der Entgegennahme des "Meckatzer-Philosophie-Preises" am 26.06.22 in Oberstdorf.

Global fragt der KI-Experte Klaus Mainzer: Wie kann sich ein europäisches Wertesystem in der Welt der Künstlichen Intelligenz stark machen? Regional stellt Karin Schieszl-Rathgeb, Leiterin der Digitalisierungsgruppe der Diözese Rottenburg-Stuttgart, deren Positionspapier vor.

Künstliche Intelligenz: Ja! Aber wo bleibt der Mensch? Wird KI der neue Ansprechpartner? Übernehmen Maschinen die Seelsorge? Was ist die Aufgabe? Können Maschinen Kirche machen? Spannende Fragen, die bei der Tagung Kirche im Web 2020 in Vorträgen, Podiumsgesprächen und Workshops diskutiert wurden. (Beitragsbild © Angelika Kamlage)

Lorena Jaume-Palasi und Prof. Thomas Zeilinger greifen den Tagungsschwerpunkt KI vor allem im Blick auf politische Regulierungen und internationale Wertesysteme auf. Dabei wird kontrovers diskutiert, was das Christentum und was Europa glaubwürdig an ethischen Akzenten in die globale Wertelandschaft einbringen kann, ohne als moralische Neokolonialisten zu wirken.

Lorena Jaume-Palasi und Prof. Thomas Zeilinger greifen den Tagungsschwerpunkt KI vor allem im Blick auf politische Regulierungen und internationale Wertesysteme auf. Dabei wird kontrovers diskutiert, was das Christentum und was Europa glaubwürdig an ethischen Akzenten in die globale Wertelandschaft einbringen kann, ohne als moralische Neokolonialisten zu wirken.

Lorena Jaume-Palasi und Prof. Thomas Zeilinger greifen den Tagungsschwerpunkt KI vor allem im Blick auf politische Regulierungen und internationale Wertesysteme auf. Dabei wird kontrovers diskutiert, was das Christentum und was Europa glaubwürdig an ethischen Akzenten in die globale Wertelandschaft einbringen kann, ohne als moralische Neokolonialisten zu wirken.

"Der Computer ist strunzdumm!" Mit dieser Entzauberung wies die KI- und Roboterexpertin Prof. Dr. Doris Aschenbrenner auf Eigenschaften hin, die nach wie vor dem Menschen vorbehalten seien: Emotionen und Empathie. Entsprechend könnten sich auch die Kirchen mit ihrem "Markenkern" der persönlichen Begegnung einbringen, ebenso mit Fragen der Ethik und Verantwortung.

Wer KI und Digitalisierung als Zeichen der Zeit deuten will, sollte - so der Medienpädagoge Andreas Büsch - zunächst einmal Neugier und Verstehen-Wollen an den Tag legen statt vorschnell zu verurteilen. Dazu bedürfe es Mut zum Experimentieren – und damit auch zum Scheitern.