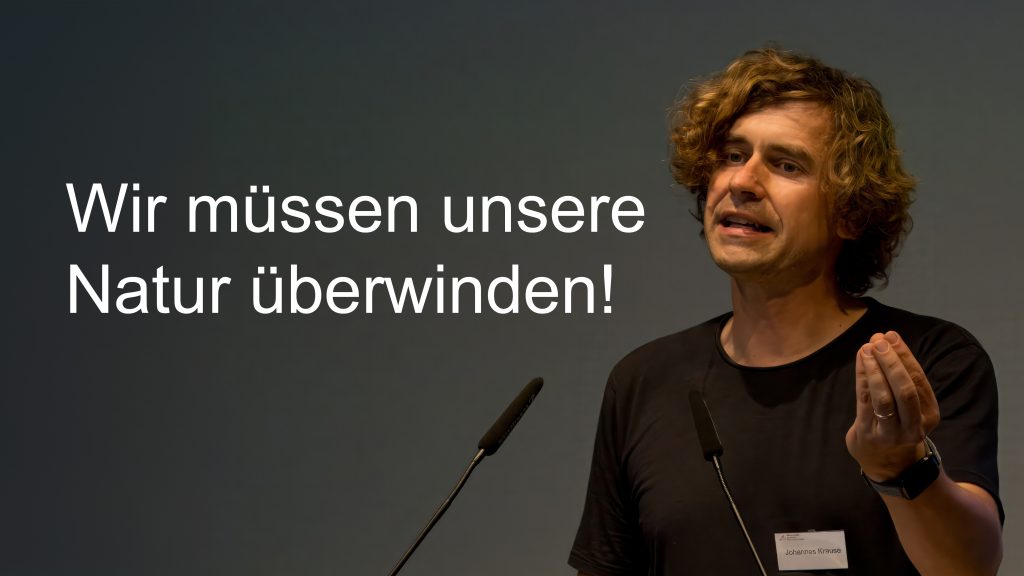

Der Gedankengang ist einleuchtend und erschreckend zugleich: Was den Menschen bisher zum Sieger der Evolution gemacht hat, nämlich sein aggressiver Expansionismus, könnte ihm jetzt angesichts von Klimakrise und Artensterben zum Verhängnis werden. Das „Immer größer, schneller, weiter“ des Expansionismus kommt in einer begrenzten und komplett besiedelten Welt zwangsläufig an ein Ende. Der moderne Mensch wird zur Bedrohung für seine Mitlebewesen und für sich selbst. Das ist längst keine neue Erkenntnis, neu könnte aber sein, dass diese Entwicklung genetisch angelegt ist. Doch was heißt „angelegt“? Ist der Mensch dadurch festgelegt, dazu determiniert? Das würde zumindest erklären, warum wir so viel über Klimawandel wissen, aber so wenig dagegen tun. Der Archäogenetiker Johannes Krause weiß, wie es evolutiv zu dieser Disposition gekommen ist, und was man dagegen tun könnte.

Wie man trotz aller Disponiertheit – oder auch nur Bequemlichkeit – zum Handeln kommen kann, haben wir hier schon oft diskutiert, ein Beispiel die Tagung „Was wir lieben, schützen wir!“. Bei dieser Tagung lernen wir einen anderen (anders akzentuierten) Grund zum Handeln kennen: Die Philosophin und Theologin Ana Honnacker bringt die Idee der Trauer als Schlüsselemotion für die notwendige Transformation ein. Ökologische Trauerarbeit versteht sie als Mittel, um von der Trauer zu Empathie und Solidarität zu kommen. Wer betrauert wird, gehört in den Kreis derer, die moralisch zu berücksichtigen sind.

Abschließend greift Regine Kather noch einmal zusammenfassend die Rolle des Menschen im Netz des Lebens auf. Zwar sind dass Natur und Klima auch von Natur aus dynamisch. Aber die menschliche Maßlosigkeit hat die natürlichen Prozesse erheblich gestört und die eigenen Überlebensgrundlagen gefährdet. Kather fordert daher einen grundlegenden Wandel der menschlichen Lebensstrategien, um die Natur und die menschliche Zukunft zu sichern. Dies erfordert eine neue ethische Haltung, die die Eigenwertigkeit aller Lebensformen anerkennt und die dynamische Natur der Ökosysteme respektiert.

Es bedarf also eines mehrfachen kulturellen Wandels, damit der Mensch der Sackgasse entgehen kann, in die ihn die natürliche Ausstattung zu führen droht!

Die Beiträge der Tagung

Führt uns die expansive Erfolgsgeschichte der menschlichen Evolution nun in die ökologische Sackgasse? Nicht, wenn wir unsere Natur überwinden - meint der Paläogenetiker Johannes Krause.

Ana Honnacker bringt die Idee der ökologischen Trauer als Schlüsselemotion für die notwendige Transformation ein. Wer betrauert wird, gehört in den Kreis derer, die moralisch zu berücksichtigen sind.

Regine Kather plädiert für einen tiefgreifenden Wandel im menschlichen Verhalten und Denken, um die Natur zu bewahren und eine nachhaltige Zukunft zu sichern. Eine ethische Neuausrichtung erkennt die Eigenwertigkeit und Dynamik aller Lebensformen und Ökosysteme an.